Opini

Menggelitik, Komunikasi Publik Pejabat di Republik dan Posisi Keilmuan Komunikasi yang Pelik

Pemerintah seharusnya memilih strategi diminish atau rebuild yang menekankan empati, bukan stigmatisasi

Oleh: Nurhadi Ihwani, MA.

Dosen dan Pengamat Sosial

Negara, pada hakikatnya, berdiri di atas legitimasi. Legitimasi itu salah satunya lahir dari bahasa. Bahasa adalah medium untuk membangun kepercayaan, mengelola krisis, sekaligus merawat imajinasi publik tentang keadilan. Tetapi di republik ini, panggung komunikasi publik justru sering kali dipakai untuk mempermalukan logika rakyat. Bahasa pejabat bukan menghadirkan penjelasan, melainkan kebingungan. Bukan meredakan krisis, melainkan memproduksi luka.

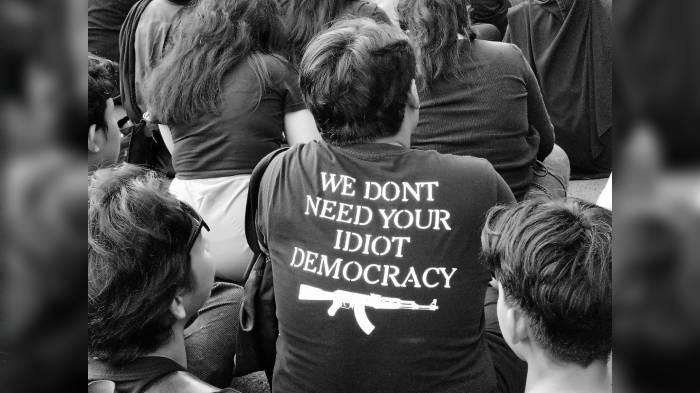

Presiden, misalnya, kerap kali terjebak pada retorika shift blame—yaitu kecenderungan mengalihkan tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Demonstrasi yang semestinya dipahami sebagai artikulasi politik rakyat malah dilabeli sebagai “makar.” Aksi protes masyarakat dituding sebagai hasil operasi “antek asing”. Alih-alih meredam ketegangan, bahasa kekuasaan justru memperkeruh keadaan. Jika merujuk pada Crisis Communication Theory (Coombs, 2007), pemerintah seharusnya memilih strategi diminish atau rebuild yang menekankan empati, bukan stigmatisasi. Tetapi sebaliknya, demonstrasi sebagai ekspresi politik yang sah dalam demokrasi— telah dihukum dengan kata “makar” dan “antek asing”.

Ketika aparat negara menembak, memukul, bahkan merenggut nyawa demonstran, narasi yang dipilih Presiden adalah “khilaf.” Sebuah retorika yang dipinjam dari ranah moral, tetapi digunakan untuk membungkus kekerasan struktural. Dalam teori Image Repair (Benoit, 1995), strategi ini masuk ke dalam kategori defeasibility—pembelaan dengan mengaku bahwa pelaku “tidak sengaja” atau “khilaf.” Alih-alih memperbaiki citra, strategi ini justru mempertebal ironi: nyawa rakyat dikorbankan dengan narasi yang diperlakukan seperti sekedar salah ketik.

Contoh yang lebih absurd datang dari polisi, ketika gas air mata—yang jelas-jelas diluncurkan aparat—dikatakan “terbawa angin”. Sebuah pernyataan yang absurd, melucuti logika sehat publik, dan menunjukkan betapa otoritas bisa berselimut ketololan, tapi tetap ingin diyakini benar. Dalam perspektif Sensemaking Theory (Weick, 1995), komunikasi seharusnya membantu publik membangun makna dari sebuah peristiwa. Tetapi yang terjadi justru sensebreaking: logika publik dipatahkan oleh lelucon yang absurd. Komunikasi publik di tangan aparat berubah menjadi komedi gelap; tidak menjelaskan, tidak mengklarifikasi, melainkan menertawakan dan mengejek akal sehat.

Baca juga: Dekonstruksi Narasi Sunni-Syiah: Komunikasi Politik Global, Media, dan Perang Asimetris

Bencana wacana juga datang dari jajaran Menteri. Sri Mulyani, misalnya, menyatakan bahwa Guru dan Dosen “membebani keuangan negara.” Seakan-akan pendidik bangsa hanyalah pos anggaran, bukan pilar peradaban. Jika dikaji dari perspektif Framing Theory (Entman, 1993), ini adalah framing yang keliru: pendidik diposisikan bukan sebagai investasi sosial, melainkan sebagai beban fiskal. Padahal literatur pembangunan jelas menyebut pendidikan sebagai faktor kunci pertumbuhan jangka panjang. Komunikasi semacam ini tidak sekadar miskin empati, tetapi juga miskin visi. Negara tanpa guru akan lebih cepat bangkrut ketimbang negara yang berhutang.

Tak kalah menyakitkan, Menteri Agama juga dengan enteng menyatakan, “kalau mau cari uang jangan jadi guru.”. Dari kacamata Speech Act Theory (Austin, 1962), kalimat ini bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan: tindakan mengerdilkan dan merendahkan martabat profesi pendidik. Pernyataan tersebut seolah meneguhkan imajinasi bahwa guru cukup diberi janji pahala, sementara hidupnya boleh tetap miskin. Inilah penghinaan simbolik yang disampaikan tanpa kepekaan sosial, seolah hidup guru bisa ditukar serta direduksi menjadi tiket surga.

Lelucon hitam komunikasi publik juga muncul dengan lebih brutal di rung parlemen. “Jangan samakan anggota DPR dengan rakyat jelata.”, adalah sebuah narasi yang sangat telanjang memperlihatkan jarak antara wakil rakyat dengan rakyat itu sendiri. Dalam Critical Discourse Analysis (Fairclough, 1992), bahasa semacam ini adalah praktik ideologis yang menegaskan hierarki sosial. Bahwa komunikasi publik tidak lagi digunakan untuk merawat kesetaraan, melainkan untuk melegitimasi jarak antara penguasa dan rakyat. Kalimat tersebut bukan lagi sekadar kesombongan verbal, tetapi pengakuan vulgar bahwa representasi telah mati.

Kegagalan Naratif dan Krisis Komunikasi Publik

Apa yang kita saksikan hari ini adalah rentetan kegagalan naratif (narrative failure). Negara gagal memproduksi narasi yang koheren, empatik, dan kredibel. Sehingga narasi yang ada tidak mampu membangun meaning-making, melainkan hanya menambah kebingungan dan kemarahan. Fungsi komunikasi publik seharusnya adalah menjelaskan realitas, memberi arah, dan membangun kepercayaan. Tetapi ketika komunikasi dipenuhi shift blame, pengabaian empati, dan bahkan ejekan, maka komunikasi berubah menjadi senjata kekuasaan yang represif. Dalam tinjauan Crisis Communication Theory, kegagalan naratif ini akan berujung pada loss of trust. Publik tidak hanya akan kehilangan kepercayaan pada pejabat, tetapi juga pada institusi negara itu sendiri.

Ilmu komunikasi krisis telah lama memetakan repertori respons organisasi ketika reputasinya terancam. Situational Crisis Communication Theory (Coombs) dan Image Repair Theory (Benoit) mengelompokkan strategi-strategi seperti deny, evade responsibility, reduce offensiveness, corrective action, dan mortification; di antara strategi itu, shifting blame atau evading responsibility adalah yang paling berbahaya bagi legitimasi publik karena hal itu menunda akuntabilitas dan mengikis kepercayaan. Di ranah PR (Public Reltion), model-model Grunig & Hunt juga menunjukkan pergeseran praktik dari komunikasi yang seharusnya simetri dua-arah menuju praktik press agentry— yakni satu arah, instrumentalis, dan manipulatif.

Habermas (1984) menekankan pentingnya communicative rationality dalam ruang publik: negara dan warga harus bertemu dalam wacana yang rasional, terbuka, dan setara. Tetapi yang kita hadapi sekarang adalah strategic communication: bahasa dijadikan alat kekuasaan, bukan medium deliberasi. Hasilnya adalah communication breakdown: rakyat tak lagi percaya, pejabat tak lagi didengar. Komunikasi publik yang buruk ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan etis. Ia adalah pengkhianatan terhadap fungsi bahasa di dalam demokrasi.

Ilmu Komunikasi dalam Kegentingan

Di titik ini, ilmu komunikasi seperti menjadi disiplin yang sangat diremehkan. Para pejabat negara memperlakukan komunikasi publik hanya sebagai seni mengelak, berbohong, atau bahkan sekadar keterampilan retorika murahan, bukan sebagai ilmu yang harus dikuasai. Mereka, para pejabat negara ini seharusnya menjadi murid paling tekun dari ilmu komunikasi. Sebab kegagalan naratif yang terjadi hari ini justru membuktikan betapa mendesaknya kompetensi komunikasi dalam kepemimpinan publik.

Jika posisi ilmu komunikasi terasa “seperti tidak berguna”, maka bisa diasumsikan hal itu terjadi karena negara menolak untuk meng-integrasi-kan ilmu komunikasi ke dalam proses pembuatan kebijakan: tidak ada communication impact assessments, tidak ada forum deliberasi yang benar-benar mengikat, tidak ada protokol krisis yang mengikuti prosedur—yang ada hanya improvisasi retoris dan alibi politik. Komunikasi seharusnya bukan pelengkap, melainkan fondasi. Tanpa komunikasi publik yang sehat, demokrasi berubah menjadi panggung absurditas, di mana pejabat bicara seenaknya dan rakyat dipaksa menelan absurditas itu.

Kritik akademis harus lugas: berhentilah memperlakukan komunikasi sebagai kosmetik. Institusionalisasikan ilmu komunikasi dalam rencana kebijakan — sejak sebelum keputusan diambil, bukan setelahnya. Terapkan protokol krisis yang jelas (analisa atribusi tanggung jawab, transparansi fakta, permintaan maaf bila perlu, dan langkah korektif nyata). Bongkar praktik labeling (sebutan “makar”, “anarko”, “antek asing”) yang hanya digunakan untuk menutupi atau mem-framing wacana.

Akademisi harus bersikap tegas: berbicara keras, mengajukan bukti, mengajarkan prosedur, dan menuntut institusi. Jangan sampai disiplin Ilmu komunikasi kehilangan ruh-nya; yang harus hilang adalah kebiasaan penguasa memperalat bahasa untuk menutupi kekosongan etis. Karena bila ilmu komunikasi dibiarkan mati, maka demokrasi akan kehilangan syarat paling dasarnya; yaitu akal sehat.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.